※画像生成:AI(ChatGPT / DALL·E 3)– パブリックドメイン(CC0-1.0)

※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

筋萎縮性側索硬化症の有名人について知りたい方に向けて、本記事ではその症状や原因、初期症状、治療法など多面的に解説しています。

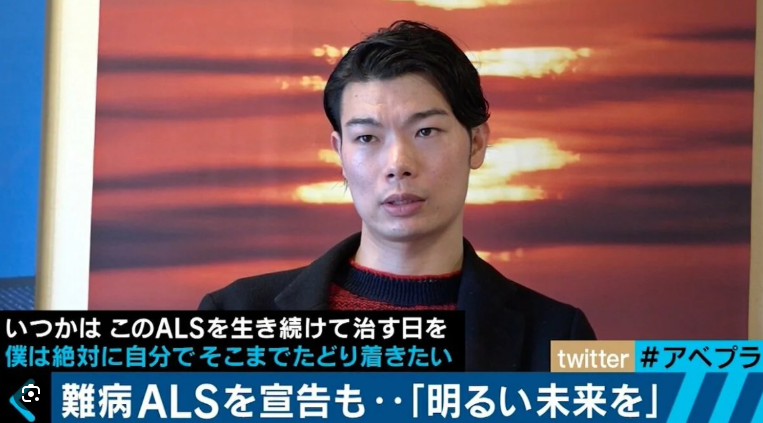

ALSとしても知られるこの病気は、治療が難しい神経疾患である一方、著名人の発信や経験を通じて希望の光も見えてきています。

ALSで亡くなった有名人が残した最期の言葉や、現在も闘病を続ける有名人の生き方、さらに坂口憲二や目黒蓮との関係性にも触れながら、病気の理解を深める内容になっています。

筋萎縮性側索硬化症は治る可能性があるのか、平均的な寿命はどのくらいなのか、薬や検査の流れはどうなっているのか、また遺伝や陰性症状に関する情報も丁寧に解説しています。

さらに筋萎縮性側索硬化症のブログから読み取れるリアルな声や、有名人が実践する治療や対処法も紹介しており、日常生活への影響やサポート体制についても知ることができます。

筋萎縮性側索硬化症という難病を理解し、正しく向き合うための情報を、信頼性のある事例と共にお届けします。

筋萎縮性側索硬化症の有名人とその闘病記録

-

筋萎縮性側索硬化症の有名人の中でも注目される坂口憲二の現在

-

ALSで亡くなった有名人とその最期の言葉

-

筋萎縮性側索硬化症の有名人が語る初期症状とは?

-

筋萎縮性側索硬化症の原因は?発症に至った背景を有名人の例から解説

-

筋萎縮性側索硬化症は遺伝するの?家族にも影響があるのか

-

筋萎縮性側索硬化症のブログから読み解く患者のリアルな声

有名人の中でも注目される坂口憲二の現在

坂口憲二さんは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の有名人として多くの人に注目されている存在です。現在は芸能活動を休止し、全く異なる新たな道を歩んでいます。

坂口憲二さんが脚光を浴びた理由の一つに、国指定の難病と闘いながらも、その後の人生を前向きに切り開いた姿勢があります。実際には、彼が患っている病気はALSではなく、「特発性大腿骨頭壊死症」という別の難病ですが、ALS関連の話題の中でも取り上げられることがあり、広く知られるきっかけとなっています。

2015年頃に違和感を覚え、最終的に2018年4月に芸能活動を無期限休止。所属していた事務所も退社し、治療に専念するために表舞台から姿を消しました。この病気は太ももの骨の組織が壊死して体重を支えられなくなり、人工関節の手術が必要になるケースもあります。国内では数千人しか確認されていない希少疾患ですが、坂口さんはこの病気と闘いながらも、積極的に人生を切り拓いています。

現在の坂口憲二さんは、「The Rising Sun Coffee(ザ・ライジング・サン・コーヒー)」というコーヒーブランドを立ち上げ、自身で焙煎・販売まで行う実業家としての活動を中心に生活を送っています。千葉や東京にも実店舗を展開し、コーヒー文化を発信しながら、自らの手で人生をデザインしているのです。

芸能界ではなくなった今でも、坂口憲二さんの生き様は多くの人にインスピレーションを与えており、難病と共に生きる人々にとっても希望の象徴となっています。

亡くなった有名人とその最期の言葉

ALS(筋萎縮性側索硬化症)で亡くなった有名人は数多く存在し、彼らが残した言葉やメッセージは、多くの人々の記憶に深く刻まれています。中でもその最期の瞬間に至るまでの強い意志や姿勢は、ALSという病気の厳しさと同時に、生きる勇気も与えてくれます。

ALSは、運動神経が徐々に侵されていく難病でありながら、感覚や知能は保たれるため、患者は意識がはっきりしている状態で身体が動かなくなっていきます。その残酷さゆえに、彼らの言葉には特別な重みがあります。

たとえば、美容家の佐伯チズさんは、2019年秋頃から足の違和感を訴え、検査の結果ALSと診断されました。2020年3月23日に公表し、「夢は薬、諦めは毒」「私まだまだ負けないわよ」「決して諦めません」と語る姿が印象的でした。その言葉には、どれだけ病状が進行しても、美しく生きたいという強い意志が込められていました。そしてわずか2ヶ月半後の2020年6月5日、76歳で亡くなりましたが、その姿勢は多くの人々を勇気づけました。

また、フランス文学者の篠沢秀夫さんもALSと診断され、晩年には肺炎を繰り返しながら2017年10月26日に亡くなりました。診断当初、医師から「助ける見込みはない」と告げられるほどの重症でしたが、それでも彼は家族の支えと共に言葉を発信し続けました。クイズ番組「クイズダービー」でのお茶の間の人気者だった彼のALSとの闘病は、多くの人に病気の存在を知らしめました。

さらに、アメリカの野球界で活躍したルー・ゲーリック選手もALS患者として知られています。1939年に病気を公表し、引退を表明した際のスピーチ「I consider myself the luckiest man on the face of the Earth(私はこの地上で最も幸運な男だと思う)」は、今なお語り継がれる名言です。引退後も闘病を続け、1941年に36歳という若さでこの世を去りました。

このように、ALSで亡くなった有名人たちは、最期の瞬間まで人々に希望や強いメッセージを残してくれました。その言葉や生き様は、同じ病と闘う人々だけでなく、日々を生きるすべての人にとっての力となっています。

有名人が語る初期症状とは?

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の有名人たちは、発症時の初期症状について具体的な体験を語っており、これが病気を早期に認識する手がかりになります。実際の声を知ることで、ALSの兆候を見逃さずに対処できる可能性が高まります。

ALSは、運動神経に障害が生じることで筋力低下が進行する病気ですが、初期症状は人によって異なることがあります。体のどこかに「違和感」が出始めることが共通の特徴です。歩行時のふらつき、発音の不明瞭化、筋肉のこわばりや萎縮などが、初期段階で見られます。

たとえば、美容家の佐伯チズさんは、2019年秋頃に右足の違和感に気づいたと語っています。最初は軽い異変に過ぎなかったものの、徐々に足が思うように動かなくなり、年末には歩行が困難な状態になったとのことです。その後、検査を受けた結果、ALSと診断されました。また、クイズ番組で活躍したフランス文学者・篠沢秀夫さんも、2008年の春、74歳のときに「口がもつれる」ことを感じ、診察の結果ALSと判明しました。本人は当初、ダイエットによる体調変化と考えていたそうですが、結果的にそれが症状の始まりだったのです。

このように、ALSの初期症状は日常の中で見落としがちな小さな異変から始まります。芸能人や著名人の証言から学ぶことで、早期の気づきと対応が可能になるかもしれません。

原因は?発症に至った背景を有名人の例から解説

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因は一つに特定されていませんが、有名人たちの発症例を参考にすると、いくつかの可能性や共通点が見えてきます。病気の背景を知ることは、理解を深めるうえで非常に重要です。

ALSは神経変性疾患の一種であり、脳や脊髄の運動神経細胞(運動ニューロン)が侵されることで、筋肉への命令が伝わらなくなっていきます。運動機能が失われるにもかかわらず、感覚や知能は保たれるのが特徴です。発症の原因としては、現在までに以下のような仮説が挙げられています:

・グルタミン酸の過剰分泌

・環境要因(農薬、重金属など)

・神経栄養因子の不足

・遺伝的要素(家族性ALS)

具体的な事例としては、政治家の徳田虎雄氏が知られています。徳田氏は2002年頃にALSを発症し、2005年には政界を引退。公表当初は「体調不良」とだけ述べていましたが、その後のALS協会設立記念式典で、初めて病名を明かしました。すでに人工呼吸器を装着し、話すことができない状態でしたが、目の動きでメッセージを伝え、「これからが人生の勝負です」と訴えました。

また、映画監督の川島雄三氏は、明治大学在学中にALSを発症していたとされます。公には診断名が示されたわけではありませんが、足の自由が効かず、歩行困難に陥っていたことや、監督業に支障が出ていたことから、ALSの進行に悩まされていたとみられます。彼の死因である肺性心も、呼吸筋の機能低下に起因するALSの合併症であった可能性があります。

このように、有名人の体験談から見えてくるのは、発症の要因がひとつではなく、複数の要素が重なり合っているという点です。環境、遺伝、生活習慣など、どれもが無関係とは言い切れません。まだ確定的なメカニズムは解明されていませんが、個々のケースを丁寧に知ることで、ALSの理解が少しずつ深まっていくのです。

遺伝するの?家族にも影響があるのか

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、一部のケースでは遺伝する可能性がある病気です。特に家族にALS患者がいる場合は、将来的に発症するリスクが高まる可能性があるとされています。

ALSには大きく分けて「孤発性」と「家族性」があります。大多数の患者は孤発性、つまり遺伝的な背景がないとされていますが、全体の5〜10%程度は家族性ALSと呼ばれ、親子や兄弟姉妹など近親者間で発症例が確認されています。家族性ALSは、特定の遺伝子異常が関与しているとされ、近年では「SOD1」や「C9orf72」といった遺伝子が関係していることが明らかになってきています。

例えば、日本におけるALS患者の中には、実際に親から子、または兄弟間で発症例が続いたケースも存在しています。特に若年で発症した場合には、遺伝子検査が勧められることもあり、家族内での疾患管理が重要になります。一方で、芸能界でALSを患った有名人の多くは孤発性であり、親族に同じ病歴があったという情報は確認されていません。たとえば、政治家の徳田虎雄氏や、フランス文学者の篠沢秀夫さんも家族にALS患者がいたという報道は見当たりませんでした。

ただし、遺伝しないからといって油断はできません。孤発性ALSであっても発症原因が完全に解明されていない以上、家族は精神的・身体的なケアを求められる立場に立たされます。看護や介助が必要となるため、実質的に家族全体が病気と向き合うことになるのです。

結論として、ALSが遺伝するかどうかはケースバイケースであり、必ずしも「家族に患者がいれば自分も発症する」とは限りません。ただし、家族性が存在する以上、その可能性について知っておくことは大切です。そして、家族が患者を支える体制を早めに整えておくことが、日常生活をより良く保つカギとなります。

ブログから読み解く患者のリアルな声

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者によるブログには、リアルな日常や心の葛藤、病気と向き合う覚悟などが綴られており、読者にとって貴重な学びや気づきを与えてくれます。本人による発信だからこそ伝わる「生きた情報」がそこにはあります。

ALSは身体機能が次第に失われていく一方で、意識や思考は明瞭なまま進行していく病気です。そのため、患者自身が病状や心境を言葉にして発信するケースが多く、それがブログという形で広がっています。特にITリテラシーの高い世代においては、介助を受けながらも日記やエッセイを更新し続ける方が少なくありません。

たとえば、ALSと診断された一般男性が、発症から呼吸器装着までの流れを詳細に記したブログでは、日常の中で「箸が持てなくなる恐怖」や「電話で話すことが困難になる葛藤」などが丁寧に綴られています。また、介護保険の申請方法や福祉用具の選び方など、実用的な情報も共有されており、これから病気と向き合う患者や家族にとって大いに参考になります。

さらに、ALS患者の家族が綴るブログも存在し、そこでは介護する側のストレス、心配、喜びなども率直に描かれています。あるブログでは、妻がALSと診断された夫の日々を記録しており、目で文字を追って意思を伝える「透明文字盤」の活用法や、介護ベッドの導入による生活改善についても紹介されています。

このように、ブログというメディアを通して発信されるALS患者やその家族の声は、社会的理解を深めるためにも重要な役割を果たしています。医療現場の知識だけでは補えない「生活者視点」のリアルな体験を知ることで、読者もまたALSという病気の本質に触れることができるのです。

筋萎縮性側索硬化症の有名人に学ぶ治療と向き合い方

-

筋萎縮性側索硬化症の治る可能性と最新の研究動向

-

筋萎縮性側索硬化症の寿命に関する正しい理解

-

筋萎縮性側索硬化症の症状の進行と日常生活への影響

-

筋萎縮性側索硬化症の薬と治療法:有名人が実践する対処法

-

筋萎縮性側索硬化症の検査の流れと早期発見の重要性

治る可能性と最新の研究動向

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、現時点では完治が難しいとされている病気ですが、治療法の開発や研究は世界中で着実に進められています。将来的には、治る可能性が期待される疾患のひとつです。

ALSが難病とされる理由は、進行性でかつ神経細胞が一度失われると再生が難しいという性質にあります。また、運動神経だけが選択的に侵される仕組みについて、まだ完全には解明されていない部分も多く、根本的な治療法の確立には至っていません。しかし一方で、進行を遅らせる薬や症状を軽減する療法などは徐々に進化しており、QOL(生活の質)を保つための選択肢は広がりつつあります。

たとえば、日本では2023年に「ラジカット」という薬剤の使用が広がってきています。この薬は、病気の進行をある程度抑える効果があるとされており、多くの患者に処方されています。また、米国などでは遺伝子治療や幹細胞治療の臨床試験も進んでおり、特に「家族性ALS」におけるSOD1遺伝子変異に対する治療アプローチが注目されています。

さらに、ALSの進行に関わるグルタミン酸の過剰分泌を抑えることに着目した研究や、免疫反応の異常を調整する免疫療法の開発など、多角的な角度からの研究が並行して行われています。こうした動きは国内外の医療機関、大学、製薬企業が協力して取り組んでおり、希望を捨てない患者にとって力強い後押しとなっています。

結論として、ALSは「今すぐ治る病気」ではありませんが、治療の可能性は確実に広がってきています。最新の研究成果を知り、適切な治療にアクセスすることで、より良い未来を目指すことができるのです。

寿命に関する正しい理解

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の寿命については、平均的なデータがある一方で、個人差が非常に大きいため、正確な理解が必要です。ALSだからといって、すぐに命に関わるとは限りません。

ALSの特徴は、筋力の低下が進行することで、最終的には呼吸筋の機能が低下し、人工呼吸器が必要になる点です。一般的に、診断後の平均寿命は3〜5年とされていますが、これはあくまで統計上の平均であり、治療やサポート体制によって大きく変わります。実際に、10年以上生存している患者も少なくなく、中には20年以上生活を共にしている家族もいます。

例えば、政治家の徳田虎雄氏は2002年頃にALSを発症し、人工呼吸器を装着しながらも20年以上にわたって存命しています。彼は目の動きだけで意思を伝える手段を駆使し、自ら設立したALS協会の活動を通じて、患者支援や社会啓発にも尽力してきました。また、フランス文学者の篠沢秀夫さんは2008年に発症後、約9年の闘病を続け、2017年に亡くなりました。彼もまた、家族の支援と医療機関との連携により、長期間にわたり穏やかな生活を送っていたとされています。

このように、ALSの寿命は、発症時期、病気の進行速度、治療の有無、家族のサポート、福祉制度の活用など、さまざまな要因によって左右されます。適切な支援を受けられる環境が整っていれば、ALS患者も長期的な生活を送ることが可能です。

つまり、「ALS=短命」というイメージは一面的であり、患者それぞれに異なる経過があるという視点を持つことが大切です。医療と介護の進歩、そして社会的理解が広まることで、ALS患者の人生はより豊かに延びていく可能性があります。

症状の進行と日常生活への影響

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、進行性の神経疾患であり、症状が徐々に進行することで日常生活に大きな影響を及ぼします。発症初期は軽度な運動障害にとどまりますが、やがて呼吸や嚥下、会話さえも困難になる可能性があります。

ALSでは、脳や脊髄の運動ニューロンが障害されることによって、手足の筋力低下やけいれん、筋肉のこわばりなどが現れます。初期段階では「箸がうまく使えない」「ボタンがかけにくい」といった細かな運動の異常が多く、本人や周囲が気づかないまま時間が過ぎることも少なくありません。しかし、症状は非対称に現れることが多く、片側の手足にだけ力が入りづらい、または歩行中につまずきやすいなど、日常動作に不自由さが現れるようになります。

その後、病気が進行するにつれて、四肢の麻痺が拡大し、嚥下障害(食べ物を飲み込む機能の低下)や構音障害(うまく話せない)が起こるようになります。最終的には呼吸筋も侵され、人工呼吸器の使用が必要になることもあります。

実際、有名人の中でも進行の経過に関する記録を公開している例があり、たとえばフランス文学者の篠沢秀夫さんは、発症当初は手の筋力低下から始まり、その後に言葉が出しづらくなるなどの症状を経て、車椅子生活に移行しています。また、徳田虎雄氏の場合は、話すことが困難となった後も目の動きで意思を伝える装置を用いて、社会活動を続けました。

このように、ALSは時間とともに確実に進行し、身体の自由を奪っていきます。しかし、意思や知能は保たれるため、患者は自らの身体の変化を把握し続けることになります。それだけに、早期から適切なサポートや環境調整が求められ、家族や介助者との連携が日常生活の質を保つカギとなります。

薬と治療法:有名人が実践する対処法

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療法には限界があるものの、進行を抑える薬や補助療法を活用することで、より長く、より豊かな生活を維持することは可能です。実際に多くの有名人がその工夫を取り入れています。

現在、日本で承認されているALS治療薬には「リルテック(リルゾール)」や「ラジカット(エダラボン)」があります。リルテックは神経細胞を保護する働きがあるとされ、病気の進行をわずかに遅らせる効果が期待されています。また、ラジカットは抗酸化作用を持ち、神経細胞への酸化的ダメージを軽減する目的で使用されます。

例えば、徳田虎雄氏は人工呼吸器を装着した後も、目の動きだけでコミュニケーションを取る「視線入力装置」を利用し、自らの意思を社会に発信し続けました。彼は症状が進行した後も、医療法人を通じて患者支援活動を継続し、実践的な対処法を世間に示し続けた人物です。

また、他のALS患者の中には、症状に応じた代替療法やリハビリテーションを導入している例もあります。理学療法による筋肉の拘縮予防、作業療法による日常動作の補助訓練、言語聴覚士による構音訓練など、多職種によるケアが日々の生活を支えています。中には、東洋医学や鍼治療を併用する患者もおり、少しでも症状を和らげようと工夫を重ねています。

ALSの治療は、症状を完全に止めるものではありませんが、進行を緩やかにし、QOLを維持する手段として有効です。本人の意思と家族の支え、医療の連携によって、できる限り主体的な生活を送ることができるのです。こうした取り組みは、病気と向き合うすべての人にとって、希望となる事例であるといえるでしょう。

検査の流れと早期発見の重要性

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、できるだけ早く正確に診断することが非常に重要です。早期発見によって、治療やサポートの選択肢が広がり、進行を緩やかにする可能性が高まるからです。

ALSは進行性の神経疾患であるため、症状が現れてからの対応が遅れると、生活の質や選択できる治療の幅に大きく影響を及ぼします。しかしながら、この病気は診断が難しく、明確な検査で一発判定できるものではありません。そのため、複数の検査を段階的に実施し、他の病気の可能性を慎重に除外しながら診断される流れが一般的です。

たとえば、ALSが疑われた場合、まず最初に行われるのは神経学的診察です。医師が筋力の左右差、腱反射、筋肉の萎縮、言語の障害などを確認し、運動機能の異常を把握します。その後、電気生理検査(筋電図や神経伝導速度検査)を行い、筋肉や神経の電気的な活動状態を調べます。これにより、末梢神経や筋肉自体の疾患ではないことを確認します。

さらに、ALS以外の疾患との鑑別のために、MRI検査を用いて脳や脊髄の画像を確認することもあります。この段階で脳腫瘍や頸椎ヘルニアなど、似た症状を引き起こす病気が除外されます。また、血液検査や髄液検査を通じて、代謝性や自己免疫性の病気でないかを調べることも重要です。

有名人の例で言えば、発症初期の段階で診断に至らず、「腕がだるい」「足がもつれる」といった日常的な不調が何ヶ月も続いた後にようやく専門医のもとで確定診断を受けたというケースもあります。特に坂口憲二さんの病名をめぐっては、ALSではなく「特発性大腿骨頭壊死症」と報道されたものの、彼のように稀な病気を診断するには、同様に丁寧な検査の積み重ねが必要とされることを示唆しています。

ALSは進行性である一方で、進行のスピードや症状の現れ方には個人差があります。したがって、少しでも異変を感じたら早めに神経内科を受診することが肝心です。仮にALSでなかった場合でも、症状の原因を知ることは今後の健康管理に役立つからです。

筋萎縮性側索硬化症の有名人にまつわる闘病・症状・治療・社会的影響のまとめ

-

筋萎縮性側索硬化症の有名人は発症後も前向きに人生を切り開く姿が注目されている

-

坂口憲二はALSではなく別の難病だが、ALSの話題で言及されることが多い存在

-

ALSで亡くなった有名人はその最期の言葉まで強い意志を示し続けている

-

美容家の佐伯チズは「諦めない姿勢」を貫きながらALSと闘った

-

フランス文学者・篠沢秀夫はALSを患いながらも長年言葉を発信し続けた

-

野球選手ルー・ゲーリックの引退スピーチは世界的に有名な名言として残っている

-

有名人の体験から、ALS初期症状には筋肉の違和感や言語障害などが現れることがわかる

-

ALSの原因は遺伝、環境、神経伝達異常など複数の要因が複雑に関与しているとされる

-

徳田虎雄はALSを患いながらも政治家として社会活動を継続した代表的な存在

-

ALS患者の一部に家族性の発症が見られ、特定遺伝子の関与が指摘されている

-

多くの有名人は孤発性ALSであり、家族歴がない例も多数存在する

-

ALS患者やその家族のブログには病状の進行や介護の実態がリアルに描かれている

-

患者本人による情報発信は、ALSの社会的理解を深める重要な役割を果たしている

-

有名人の治療例には、投薬、リハビリ、代替医療など多様な対処法が取り入れられている

-

ALS治療にはリルテックやラジカットなど、進行を遅らせる薬剤が使用されている

-

視線入力装置などの福祉機器を活用し、症状が進んでも社会参加を続ける例がある

-

平均寿命は3〜5年とされるが、有名人の中には10年以上生きる人も少なくない

-

ALSの検査では、他疾患を除外しながら神経・筋電図・MRIなどを組み合わせて診断される

-

初期症状の見逃しを防ぐためにも、著名人の証言から学ぶことが重要とされている

-

筋萎縮性側索硬化症の有名人の生き方は、同じ病気と向き合う人々に勇気を与えている